|

今まではカーナビに興味はありこそすれ、地図を見ながらの運転で充分満足していたし、自分の方向感覚には自信があるから道に迷うこともないし、たとえ迷ったとしても未知の土地での「野生のカン」が働いて、すぐに戻ることができていたので知らない風景を楽しむくらいの余裕があった。

しかし、釣りやキャンプで郊外や山奥の細い道を走る時、地図に載っていない道に出くわして困ることが多くなった。山奥では道路標識も少なく、いま走っている道が正しい道なのか不安になるのだ。それに友人の車に乗せてもらった際に、自分の位置が常に把握できているというのはこんなにも安心なのかと強く感心してしまった。

決定的だったのは、釣り仲間の車に乗せてもらって野池探しをした時だった。カーナビの地図には細かな池や川まで載っているため、釣りのフィールド探しに非常に役立つことを思い知らされた。

それでカーナビはやっぱり必要だと決断した。

カーナビがあっても、知らない道を判断する「野生のカン」は衰えないだろう。それよりも最近の自分の行動パターンからして、カーナビを使ったほうがメリットが多いと思った。

まずはカーナビの取り付け方法について調べはじめた。自分の車にカーナビを取り付けることが可能かどうか、方法によっては機種が絞られるし、自分で取り付けができるなら予算的な余裕が生まれる。

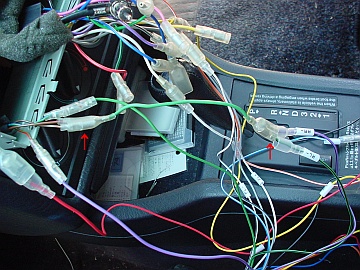

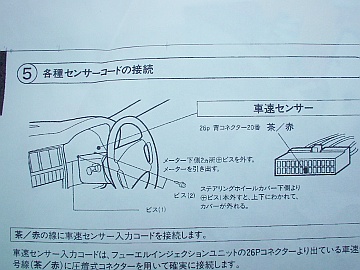

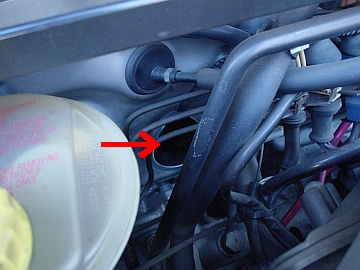

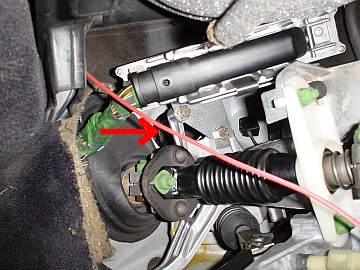

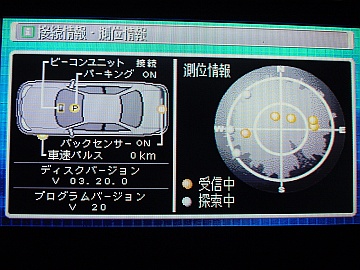

問題となるのは車速パルスの有無と、DIYで信号が取れるかどうか。そして本体とモニターの設置場所と方法。

「ひろすけさんの掲示板」などから車速パルスについては問題ないことが分かった。車速パルスの取り出し場所は前もってSONYのフィッティングページで調査済み。

本体とモニターの設置場所については同型車に乗る先達の方々も苦労されているようだった。

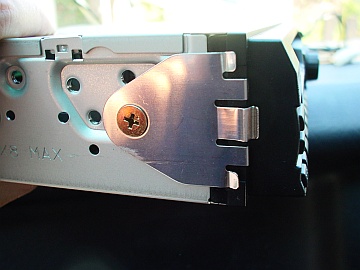

通常、カーナビ本体は助手席シート下に設置するのだが、この車にはスペースがなくて設置できない。またトランクルームの床に固定する方法もあるのだが、せっかくのワゴンの荷室にカーナビ本体を置いたら他の荷物の邪魔になるし、車中泊の際に不都合極まりない(後部座席から荷室にかけてフラットにして寝ているため)。

あとは、荷室のカーペット下にあるスペアタイヤの空きスペースに設置する方法もあった。しかしタイヤ上の板に吊るす固定方法になるため振動の影響を受けやすく、また風通しの悪い場所なので高温多湿にさらされてしまう可能性が高く、ここも避けたかった。

有名なカーナビ取り付け専門の業者「インターネットDEナビ男くん」に質問メールを投げてみた。数多くの取り付け経験からなにか有効な策を持っているかもと思ったからだ。上記の理由から他に設置場所があるかという質問に対する返答は「トランクルームに設置することを勧める」というものだった。それはイヤだから困っているのに…。

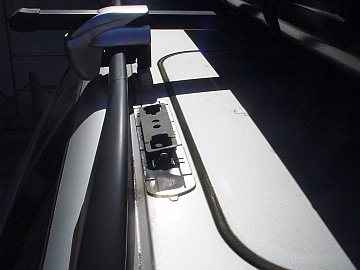

もうひとつの問題。モニターの設置場所をどうするか。1DINのオーディオスペースは割と下のほうにあるため、目線が下がって運転に支障をきたすのが確実なので、ここからモニターが出てくるインダッシュモニタータイプは却下。ダッシュボードの上に固定するオンダッシュモニタータイプにするしかない。

だが、この車のダッシュボードは微妙なカーブのあるデザインになっていて、ダッシュボード上に両面テープで貼り付けるとしたらかなり奥の方に設置することになってしまう。それでは見にくいし、モニターにあるボタンの操作もしにくい。

あちこちのWebで取り付け事例を見たが、これだっ!という参考例には出会えなかった。

とりあえず、本体とモニターの設置場所が決まらないまま、機種選びに移った。

2ちゃんねるをはじめとするあちこちの掲示板やカーナビ情報のWebを渡り歩いた結果、アルパインのDVDナビの評判がいいことに気がついた。しかし値段が高いため、1年半ほど前に発売された廉価版のDVDナビが候補に上がった。アルパイン「NV7-N099SS」。このページのインプレッションが決め手だった。

『らくなび大辞典』アルパインNV7-N099SSのすべて

しかし、現在ではほとんどの店で「在庫なし」になっており、ごくたまに在庫表示があった店は値段が安くなかった。しばらく通販サイトを探し、在庫確認のメールを出しまくったが進展しないのでこの機種は諦めることにした。

「NV7-N099SS」の長所は、廉価版ナビでありながら渋滞回避能力の高さやルート検索の速さ、モニターが大き過ぎず黒いことだった。渋滞回避能力やルート検索の速さは使ってみないことには分からないし、最近発売になった機種ならCPU処理スピードが上がっていれば今では長所になっていないかもしれない。

すると残るのは、値段の安さとモニターが大き過ぎず黒いこと。この条件で出てきたのはソニーの「NVX-G6500/B」。定価は\158,000だが、価格comなどに載っている格安通販店なら\100,000を切る値段で購入できそうだった。実売価格の割引率が高くないといわれるソニーにしては珍しく安くなっている。それも発売からそれほど日にちが経っていないのに。

DVDカーナビ:SONY

NVX-G6500/B

今回の予算総額を\150,000と想定していたため、ついでにVICS光電波ビーコンも購入することにした。ビーコンがあると都内の渋滞回避に有効らしい。

ビーコン:SONY

NVA-VB4

ちなみに、ソニーはカーナビ業界での人気がイマイチのようだが、この際それは無視することにした。この機種は発売間もないので地図データが新しいはずで、さらに定評のあるゼンリンの地図データを使っている点も、選択基準でプラス要因だった。

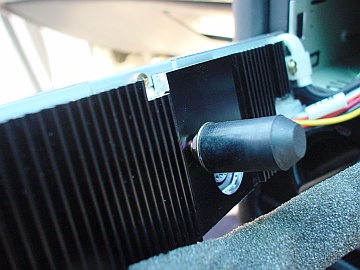

また最近、MDレシーバーの調子が悪く、そろそろ買い替えかなと思っていたのでオーディオも検討した。もともとYahoo!オークションで入手した中古品であったためか、稼動環境が悪かったのか、MDメディアを入れても認識しないことが多くなってきた。ピックアップレンズを交換すれば直る症状のようだが、この修理だけでも1万数千円するらしいので、買い換えることにした。

オーディオは前から気になっていた機種があった。1DINなのにMDとCDがフタなしで挿入できる。パネルの色が黒く照明色がオレンジなので、この車に合いそうなデザイン。値段もそれほど高くない。音質にはこだわっていないので、見た目と機能だけで考えるならこの機種しかない。

ただひとつ気になるとすればメーカー名くらいか。安っぽいイメージがつきまとうメーカーロゴを消してしまいたいくらい(笑)

CD/MDレシーバー:SANYO

CDF-MS11(K)

カーナビ、ビーコン、オーディオ、この3点セットが同じ店で買えるなら送料がムダにならない。価格comに載っていた格安通販店を探すと見つかった。

「カー用品卸問屋

ニューフロンテア」

価格comに載っている業者には、Webだけ見るとアヤシイ感じがする業者が多い中、このニューフロンテアはかなり信頼できそうな業者のような気がした。

という長い道のりを経て、この通販店に注文した。

ほぼ希望通りの金額で全部そろえることができた。

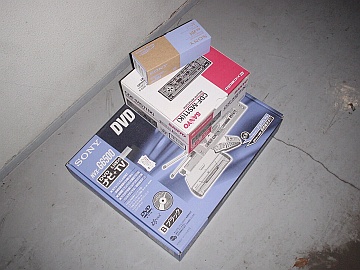

| カーナビ:SONY NVX-G6500/B |

96,000 |

| ビーコン:SONY NVA-VB4 |

16,400 |

| CD/MDレシーバー:SANYO CDF-MS11(K) |

33,800 |

| 消費税 |

7,310 |

| 送料 |

500 |

| 合計 |

154,010 |

10/14(火)に注文し、「10/17(金)に入荷予定」と注文通知メールにあったのだが金曜の昼間に届けられ、すばやさに驚いた。もちろん昼間は仕事で不在のため受け取ることができなかったが、どうしても週末前に受け取りたくて宅配した担当者に頼んでその夜に届けてもらった。

さっそく週末に、取り付け作業に取りかかりたかったのだ。

|