|

ここでこの日の作業を終了した。もう寒いし、疲れたのだ。

あとは、ダイバーシティアンテナの設置とアンテナ線の敷設、GPSとビーコンユニットの固定とケーブルの配線隠し。

実をいうと難関を最後に残してしまった。アンテナ線は後ろの辺りまで引くまわすのだが、その間の線をいかに見えないように隠すかが難しいのだ。

適当にカーペットの下を通しておしまいにするという手もあるが、できれば内装のカバーを外すなどしてできる限り見えないようにしたい。線が見えているとどうしても見栄えが悪いし、線に引っかかって危険なこともあるかもしれない。

しばらく車で遠出することもないので、ヒマな日の昼間にゆっくりやればいいか・・・。

そう思っていたのだが、さっそく車で遠出することになってしまった。それも片道400km超の未知の土地、そのうえ山道あり。これはカーナビ必須だろう。さらに同乗者ありなので、車内を片付ける必要がある。

急いですべての作業を終えなくてはならなくなってしまった。金曜の深夜に出発するため、作業できるのは最後のチャンスの木曜の夜しかなかった。

木曜深夜。今までは自宅前の駐車場で作業をしてきたが、さすがに深夜にここでやるわけにもいかず(近所の人に警察呼ばれたら大変だ)、少し離れた場所にある24時間営業の洗車場に向かった。

その洗車場は以前からタイヤ取り付けなど、いろんな作業をやってきた場所。しかし、洗車は今まで一度もしたことがない。

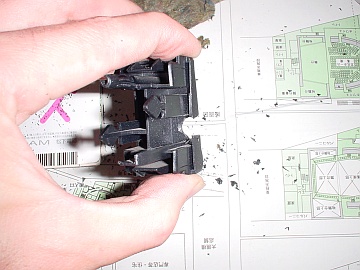

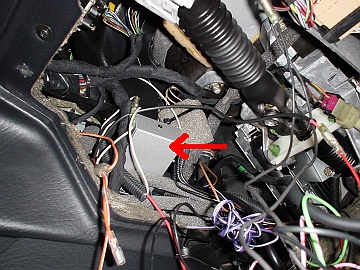

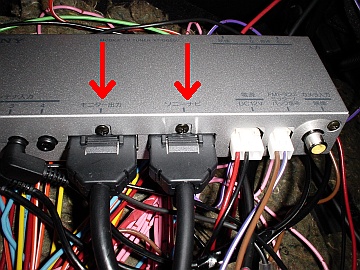

まずはチューナーボックスから伸びるアンテナ線を後部座席まで引っ張り、ダイバーシティアンテナの固定場所を決めた。

できれば最近はやりのフィルムアンテナにしたかったのだが、金銭的な余裕がない。それで付属のダイバーシティアンテナを使うのだが、車外に設置すると洗車の際に面倒だし(たまにしか洗車しないが)、いちいちアンテナを伸ばすのも面倒、さらにアンテナを伸ばした昆虫の触覚のようなスタイルは好きではない。

そこで、ワゴンタイプの車にあるクォーターウインドウ(荷室の窓)に両面テープで貼り付けることにした。

|