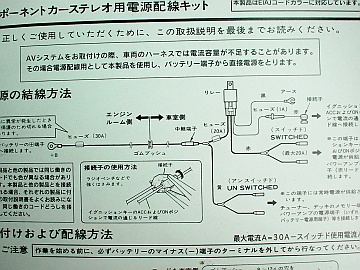

バッテリのマイナスとプラスの端子を外し(この順で外すべし!)、エンジンルームと車内とを結ぶ卵型のゴムプレートを外し、コルゲートチューブを外し、オーディオを外し、アースの分岐を追加し・・・。

ナビとオーディオに関する電源線をほとんどすべての外して、やり直した。

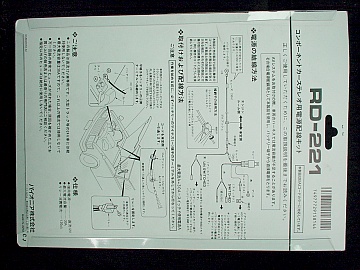

オーディオを外したのはMD/CDレシーバーが使用しているACC線もこの配線キットから供給するように変えたから。

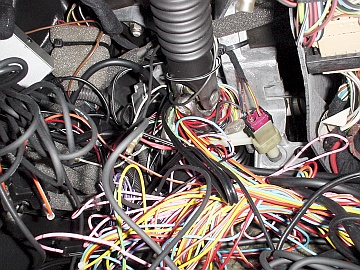

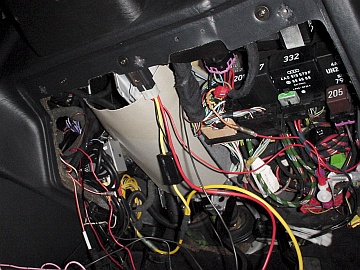

配線をやり直して、余った線はできるだけ束ねて、邪魔にならないようにした。それでもハンドル下の「配線の巣窟」はどうにもならない。コネクタ類をつないでからチューナーボックスを奥に押し込んだり、ナビ本体の向きを変えたりするため、どうしても線に余裕をもたせないといけないのだ。

余裕のある長さの線にするだけでなく、狭いスペースに配線の束を押し込んでいる都合上、タイラップ(結束バンド)で固定するわけにもいかないことに気がついた。そうすると、どうしても線が浮いてしまい、ステアリングシャフトに絡みつく原因となってしまう。

しばし考えたあと、シャフトに配線類が近づかないよう、カバーをすることにした。

|